Los criterios de aplicación de políticas sociales

Pero también esta manera de redistribuir los recursos tiene sus desventajas: hace que un segmento de la población se sienta discriminado y penalizado. Como se dice comúnmente: no están todos los que son, ni son todos los que están.' por ejemplo, la merienda escolar y el bono Juancito Pinto que no reciben los niños de colegios fiscales que por su buen rendimiento están becados en los colegios particulares.

Sin embargo, desde el mes de mayo del presente año, hay una excepción, en el municipio de la ciudad de Potosí, donde se dijo:

Necesitamos que haya un concepto de igualdad, no puede ser que porque uno esté en colegio privado no va a tener derecho a un beneficio público (Potosí, 12 de mayo de 2009)y 'a partir de este año, se incorpora a los estudiantes del nivel medio a este beneficio que, entre otras cosas, busca equilibrar el déficit calorífico que puedan tener algunos estudiantes que, por diversas circunstancias, a veces no suelen tomar su desayuno.' (Lunes 4 de mayo del año 2009 Potosí – Bolivia).

A favor de esta política de generalización de los servicios, se puede decir que crea el sentido de igualdad entre estudiantes, y al mismo tiempo de unidad, en una sociedad históricamente dividida en diversos estamentos.

Ahora bien, ¿de qué derecho se trata? ¿es el derecho a recibir lo mismo que los otros estudiantes? O bien ¿se da la merienda para que apoyando las condiciones físicas de los estudiantes puedan rendir mejor?, como corroboran maestros y directores de 14 alcaldías de los valles cruceños y el Chaco donde el sistema de desayuno o almuerzo escolar redujo la deserción escolar y mejoró el rendimiento,en ése caso, se diría que el derecho es el de acceder a una educación de calidad.

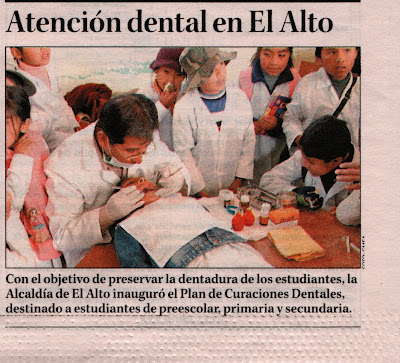

foto: La Razón, 05.04.2008

Políticas sociales según los niveles de gestión gubernamentales

Sin embargo, tanto si las políticas sociales se generalizan, como si se restringen por política redistributiva, en los municipios, según las leyes de municipalidades y de participación popular, deberían por ejemplo, ser evaluadas, con instrumentos y ciertos indicadores de logro de metas, es decir, con la participación legítima de la ciudadanía. Entonces, surgen otras preguntas sobre la declaración: El alcalde municipal, René Joaquino explicó que ya está listo para encarar este nuevo desafío de apoyo a la educación en su gestión, toda vez que el presupuesto para atender este requerimiento se incrementó de 7 a 10 millones de Bolivianos. ¿la preocupación del alcalde se reduce sólo al gasto en educación? ¿la ciudadanía va a dejar que los gobiernos municipales decidan sobre el porcentaje destinado a educación, que por ley debe ser hecho con participación de los representantes de los padres, maestros y directores de escuelas?

¿Conoceremos los resultados de todas las políticas sociales en educación?

Con el proyecto de Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez que se discute actualmente en el parlamento, las instancias de participación se ampliarían a todos los niveles gubernamentales, de esa manera podría haber transparencia sobre el manejo de los bonos de política social en educación, más allá del nivel municipal. Ojalá los medios de comunicación hagan conocer los resultados de las políticas sociales en educación, o al menos las declaraciones o el pensamiento de los actores de la participación popular o comunitaria -como ahora se la llama- en educación.

________________

(1) BOBBIO, Norberto y otros. Diccionario de política. Bogota: siglo veintiuno, 2005. 846 p

(2) MONTOYA, Cuervo, Gloria y otros. diccionario especializado de trabajo social, Medellín, Pág.104